微懸臂及其檢測裝置作為晶振微力傳感器

頻率控制元器件石英晶振是世界科技,智能化發展的推動力,所以晶振產業發展了一百多年,仍然是市場上最重要的電子元件,產品里的核心零部件。全球有數不清的晶振廠家,知名的大概有幾十家到上百家,都是專業化設計,開發和生產各種石英晶體和石英晶體振蕩器,并且為了達到完美,創新了許多新技術,晶振的微力傳感器就是其中一種。

SFM的關鍵部件是微懸臂,為了準確反映樣品的表面形貌,提高儀器的靈敏度,微懸臂應滿足下列要求:(1)低的力彈性常數,這樣受到很小的力就能產生很大的可檢測的位移。(2)高的橫向剛性,可以減小橫向力的影響。(3)傳感器帶有導電極和鏡子,以便可以通過隧道電流法或光學法檢測微懸臂的微小形變。(4)一-個盡可能尖銳的針尖。另外,一個檢測微懸臂形變的裝置也是必不可少的。理想的檢測方法應具有納米級的靈敏度,并且檢測方法本身對懸臂的影響應小到可以忽略不計的地步。

檢測懸臂形變的方式基本上可以分為三種:(1)隧道電流檢測法(2)電容檢測法(3)光學檢測法81。隧道電流檢測法是通過測量微懸臂表面和STM針尖之間的隧道電流變化來檢測微懸臂的形變。石英晶體諧振器電容檢測法是當微懸臂受力的作用而產生微位移時,將改變與之相連的電容的極板間距離,因此電容值發生變化。這兩種檢測方法已經很少用了。現在絕大多數用的是光學檢測方法,光學檢測法有兩種基本的檢測類型:干涉法和反射法,干涉法是通過參考光束和探測光束的干涉后產生的相移來反映微懸臂的位移,進而得到微懸臂所受的力的大小。反射法比干涉法簡單,但需要微懸臂具有較光滑的反射表面。不論哪種方法,必要的光學檢測儀器是不可缺少的(如四象限光電檢測器),而這種檢測儀器通常都是非常昂貴的。

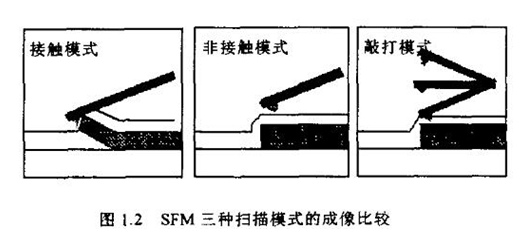

根據探針同貼片晶振樣品作用力性質的不同,SFM儀器主要有三種成像模式:接觸模式,非接觸(抬舉)模式和輕敲模式8,如圖12所示

在接觸模式中,針尖始終同樣品接觸并簡單地在表面上滑動。當針尖頂部原子的電子云壓迫樣品表面原子的電子云時,會產生微弱的排斥力。大小通常為10-8~10-11N。接觸模式的優點是可產生穩定、高分辨率圖像,但由于探針在樣品表面上的移動以及針尖-表面間的粘附力,有可能使得進口晶振樣品產生相當大的變形,同時表面摩擦力也使得針尖產生較大的損害。

非接觸模式是控制探針在樣品表面上方掃描,始終不與樣品表面接觸因而針尖不會對樣品造成污染或產生破壞,避免了接觸模式中遇到的一些問題。針尖和樣品之間的作用力是很弱的長程作用力一范德華吸引力。非接觸模式是測量長程力所采用的方法,其分辨率比接觸模式的分辨率要低,由于針尖很容易被表面吸附氣體的表面壓吸附到樣品表面,造成圖像數據不穩定和對貼片石英晶振樣品的破壞。因此非接觸模式操作實際上較為困難,并且通常不適合在液體中成像。

輕敲模式介于接觸模式和非接觸模式之間(13l。其特點是掃描過程中微懸臂也是振蕩的并具有比非接觸更大的振幅(大于20nm),針尖在振蕩時間斷地與樣品接觸。由于針尖與樣品接觸,分辨率幾乎和接觸式掃描一樣的好,但由于接觸是短暫的,因此對樣品的破壞幾乎完全消失,克服了常規掃描模式的局限性。輕敲模式還具有大而且線性的操作范圍,使得垂直反饋系統具有高度穩定性,可重復進行樣品測量。對于軟、粘和脆性樣品的研究具有獨到的優勢但輕敲模式同樣也增加了操作和設備的復雜性,在實際運用中存在著不易控制的缺點。

SFM技術的發展強烈依賴于帶有特殊針尖的微懸臂制備技術的發展13-15。這種微懸臂和針尖必須是能夠簡便而快速制備的。在原子力顯微鏡發展之初,懸臂幾何形狀一般為L形。其主要是通過將一個很細的金屬絲或線圈彎曲90°后,頂端經電化學腐蝕成一個針尖而制備得到的。這種制備方法完全依賴于實驗技師的手工技能。第二種懸臂制備方法是微刻技術。第一代是簡單的SiO2懸臂,形狀為直角和三角,是從氧化硅片上刻蝕得到的。其同腐蝕金屬針尖相比,不能很好的控制其尖銳程度。后來改用SiN4代替SiO2作為懸

臂材料。Si3N4脆性較低,而且厚度可以從1.5降到0.3um。這一代懸臂具有完整針尖,而且曲率半徑非常低。美國斯坦福大學是在硅片上刻蝕出金字塔形的小片,可以得到曲率半徑小于30nm的針尖。IBM公司則采用硅片(100)來制備具有完整針尖的硅懸臂,曲率半徑低于100nm。這些通過微電子加工將針尖集成于一體的微懸臂方法有很好的可重復性,不需粘另外的針尖,便于大批量生產。所以一般商用的AFM都采用這種力傳感器。但對于靜電力顯微鏡和磁力顯微鏡來說,由于針尖材料具有特殊的要求,還是要采用在微懸臂上粘針尖的方法。

從以上可以看出,這些基于微懸臂的SFM它們都有一個共同的缺點;它們不僅需要一個結構復雜的微小懸臂作為力的傳感器,而且還要一個激光干涉儀用于檢測微懸臂的微小位移來獲得表面變化信息。因而結構較為復雜,成本也很高,操作難度增大,也就造成其在應用中的局限性。所以必須采用其他的晶振傳感器和非光學的檢測方法。

相關技術支持

- Mtron為雷達應用提供的射頻組件與解決方案

- Microchip的JANSPowerMOSFET解鎖太空可靠性新高度

- BomarCrystal專注于表面貼裝(SMD)晶體和振蕩器產品的研發與生產

- Pletronics普銳特MEM產品與傳統石英產品的對比分析

- Murata村田實現1608尺寸車載PoC電感器助力設備實現小型化輕量化

- 引領汽車照明革命Diodes智能48通道LED驅動器的技術突破

- Diodes推出的3.3V四通道混合驅動器能夠確保HDMI2.1信號完整性從而實現高分辨率視頻傳輸

- Taitien利用超低抖動VCXO推動5G及更先進技術的發展

- 利用ECS公司的精確計時解決方案來保障數據中心安全

- ECS這款可靠的定時組件為當前和未來的網絡應用提供了出色的性能

手機版

手機版